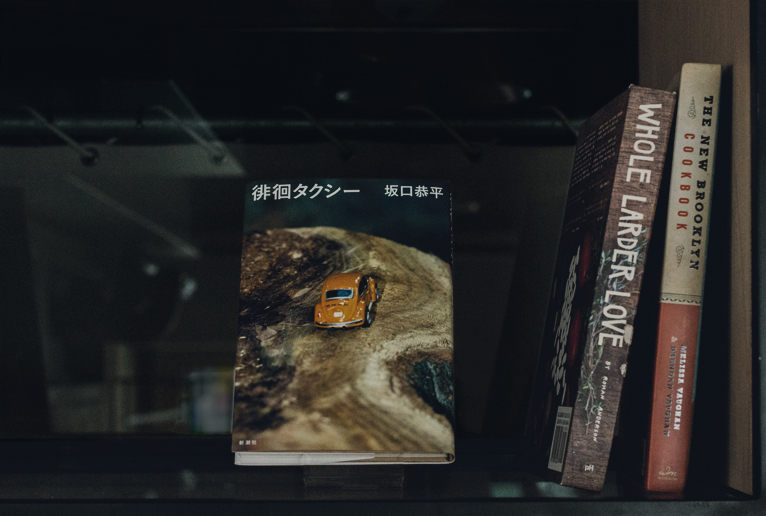

『徘徊タクシー』(新潮社)は、気鋭の若手作家として注目されている坂口恭平が今年8月に上梓したばかりの新作です。作者本人の名を冠した主人公が、認知症の曾祖母の言葉をきっかけに「徘徊癖のあるじいちゃん、ばあちゃんを乗せて好きなところへ時空を超えて旅するタクシー会社をはじめることにした」文学小説です。

著者の坂口恭平は、自らがしばしば語ることですが躁鬱を患っています。健常者から見た躁鬱は「病み」であるかもしれませんが、「病んで」いるはずの坂口恭平はホームレスへのインタビューというフィールドワークを『TOKYO 0円ハウス 0円生活』にまとめて一つの自由な生き方として提示して見せたかと思えば、『独立国家のつくりかた』では視点を変えて思考を重ねることで彼自身が内閣総理大臣を務める国家すら築きあげてみせます。では、彼は現実社会と折り合いをつけることのできない、妄想に支配された男なのでしょうか。

『徘徊タクシー』の主人公は運輸局に電話をかけ、老人ホームを訪れて事業計画を語り、タクシー会社の実現に向けて動きます。「時空を超えて旅するタクシー会社」というファンタジーのようなお題目は、あくまでも現実の資本主義経済のなかで成し遂げられなければなりません。それは、坂口恭平があくまでもリアリストであることを示しています。

作者がこれまで語ってきた主張のひとつとして(彼はこれまでの著書のなかで「レイヤー」と呼んでいますが)、視点が変われば世界の見え方が変わるというものがあります。それを彼自身が強く自覚したエピソードは、2013年の『躁鬱日記』のあとがきにも記されています。躁状態の自分が欝の自分へと宛てた手紙を読んだ時のことです。

躁状態のままに書いた文章はけっきょく、鬱の僕を一片も慰めてはくれなかった。無理やり鼓舞するどころか、彼は空高く飛翔してしまっており、その姿すら見えない。鬱の僕が読むと、アカの他人が書いた手紙にしか思えなかった。しかも鬱の状況をまったく理解していない人間による仕業だ。 (『躁病日記』あとがきより)

躁と欝、病んだ者と健常者、ホームレスと会社員など、世の中には多くの異なる視線が存在し、その間ではコミュニケーションが深く「断絶」します。そのことを深く知っている坂口恭平は両者の言葉を媒介してお互いを接続し、そして包み込もうと試みます。本作『徘徊タクシー』を読めばわかるでしょう。時空を超えて旅をするタクシーは、後部座席に乗せた老人だけでなく、本を手にした読者もいつの間にか同乗させてしまいます。その小説家としての鮮やかなお手並みも、上質の読書体験をもたらしてくれる要素のひとつです。

Photo & Text : Tsuzumi Aoyama