長い旅が終わりを迎え、元の場所に帰還する際、人は何を考えるのだろう。現代社会に暮らす我々にとって、旅の終わりが退屈な日常に戻る事だと分かっていても、なお帰還は一種の安らぎに違いない。

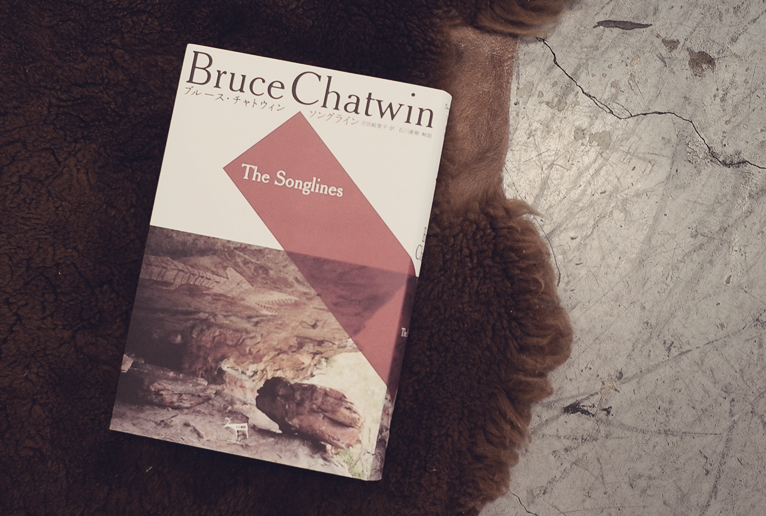

紀行文学の名手として知られるブルース・チャトウィンは、エイズにより48歳で世を去る二年前、一冊の本を刊行した。オーストラリアでの体験を元に書かれ『ソングライン』と名付けられた本書は、人はなぜ放浪するのかをテーマとした、チャトウィン自身による旅の帰り道についての切実な思索である。

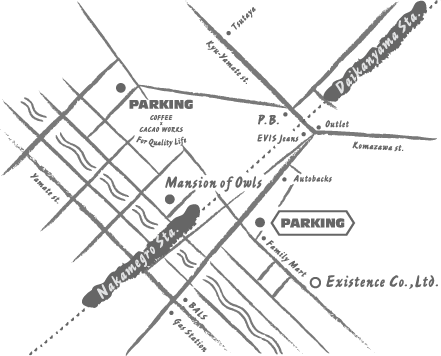

「ソングライン」とは、アボリジニの天地創造の神話にまつわり、 広大なオーストラリアの大地に迷路のように張り巡らされた目に見えない道のこと。オーストラリアの原住民であるアボリジニたちはそれを「先祖の足跡」や「法の道」と呼ぶ。道々で出くわす鳥や獣、植物や岩、泉、木々に至るまでそれぞれに歌があり、彼らによれば、世界は高らかに歌われる事を待っている。歌をたどる道がすなわち「ソングライン」なのだ。

チャトウィンはオーストラリア大陸中央部に位置するアリス・スプリングスからアボリジニの住む奥地へと旅に出る。その過程における人々との対話とオーストラリア深部の情景を描いた作品が『ソングライン』である。

本書は要約を拒絶する。思索は行き来し、本筋とは無関係な「ノート」が度々挿入される。

この「ノート」が実に雑多で面白い。自身のメモからランボォの詩篇に至るまで、自在に配置されている。未読の諸氏には銘記して貰いたいが『ソングライン』は旅行記ではない。旅行記と呼ぶにはあまりに観念的なテキストだ。チャトウィンはこの本を一本道の筋書きにしようと思えば容易に出来たはずだが、そうしなかった。では一体、本書では何が語られているのか? それは、物語でなく比喩である。

旅が人生が旅の比喩として成立するのは、言うまでもなく、その始まりと終わりが明白であるからに他ならない。人は往々にして、旅の半ばで、成功を祈り、帰り道に思いを馳せる。

この点について本書は極めて示唆的である。「ヒトラー総統は、ニュルンベルク決起集会での演説前にはかならず、大ピラミッドの玄室をかたどった地下室で黙想したものだった」(「ノート」より)。

人はなぜ放浪するのかを問う大著『ソングライン』の終わり、作者は確信を持ってヘラクレイトスの言葉を引いた。「死すべき者も不死の者も、死のなかで生き、生のなかで死んでいる」と。我々を放浪にいざなう見えない道は、死の世界では可視化される。この時、チャトウィンは「ソングライン」を見ていただろう。

多くの職を経た後、三十代半ばで『パタゴニア』を書いて以降、旅と人生を鮮やかに喩えたチャトウィンはやがて故郷に還る。そして、旅先にはチャトウィンの置き土産として〝書物〟という比喩が残されたのである。

「ソングライン」

ブルース・チャトウィン著 北田絵里子訳

英治出版

Text : Hiroyuki Motoori

Photo : Tsuzumi Aoyama